Cuando me propuse avanzar sobre este ciclo que reflexiona en torno a la relación que existe entre literatura y alcohol, no me había puesto a pensar en los múltiples matices del binomio. A medida que investigo sobre la vida de tantos autores que se vieron atravesados por la necesidad de beber con el objeto de escapar a la realidad, he ido descubriendo que en cada uno la forma de establecer esa relación y de ceder ante la adicción ha sido particular. Hoy escribo sobre la vida de Eugene O’Neill.

Cuando me propuse avanzar sobre este ciclo que reflexiona en torno a la relación que existe entre literatura y alcohol, no me había puesto a pensar en los múltiples matices del binomio. A medida que investigo sobre la vida de tantos autores que se vieron atravesados por la necesidad de beber con el objeto de escapar a la realidad, he ido descubriendo que en cada uno la forma de establecer esa relación y de ceder ante la adicción ha sido particular. Hoy escribo sobre la vida de Eugene O’Neill.

Infancia, dolor y lecturas

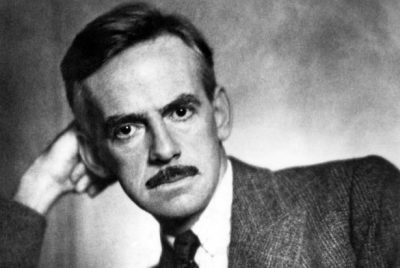

Eugene O’Neill nació en New York el 16 de octubre de 1888 y es sumamente conocido por haber revolucionado el mundo del teatro, aportando ideas nuevas que seguían la línea de sus antecesores Chéjov, Ibsen y Strindberg. Entre sus obras ineludibles se encuentran «Más allá del horizonte», «El gran dios Brown», «Tierras vírgenes» y «Todos los hijos de Dios tienen alas».

Para entender el mundo dolorido de O’Neill hay que viajar a su infancia, a su madre. Según podemos leerlo en su biografía, O’Neill llegó al mundo en difíciles circunstancias; no sólo su madre estaba sufriendo todavía por la pérdida de Edmund, el hermano mayor de Eugene que murió de Tuberculosis, sino que además el parto fue bastante duro. Después del nacimiento, la madre no se ocupó realmente de Eugene y cuando éste cumplió siete años, lo mandó a un colegio internado. En él, Eugene experimentó una soledad profunda que sólo pudo paliar a través de la lectura.

Fue en esa época cuando comenzó a escribir sus primeros textos, motivado por las lecturas que le apasionaban y acompañaban. De esta forma comenzó en Eugene una triste vida y, al mismo tiempo, una vocación intensa que exploraría hasta sus últimas consecuencias.

El aporte de O’Neill al teatro

El teatro le llegó a O’Neill por herencia. Su padre era actor y gracias a eso desde muy pequeño se vio rodeado de personas relacionadas con el entorno, siendo los bastidores un sitio absolutamente familiar para él. Sin embargo, su trabajo literario no vería la luz hasta que Eugene se dio cuenta de que no había otro camino para él; después de realizar diferentes trabajos más o menos precarios y de experimentar la pobreza y la exclusión del mundo comenzó a escribir y a regresar a ese universo que le había presentado su padre.

El rasgo más preponderante y característico de sus historias es la consecución de personajes contundentes que viven en una realidad sórdida que los aparta del mundo y que tienen que luchar como sea para mantener a flote sus esperanzas y deseos, muchas veces sin conseguirlo del todo. A través de estas historias O’Neill consigue indagar en torno a la naturaleza humana, a los conflictos sociales y sobre todo a nuestra forma de reaccionar frente a las situaciones extremas. Cabe mencionar que uno de los hechos fundamentales que condicionó su escritura y su empeño literario fue la muerte de sus padres, que fallecieron en un plazo de tres años, y con quienes le quedaron al escritor muchas cuentas pendientes.

Pero indudablemente no sólo la vida le había dotado de un gran talento sino que había nacido en el momento adecuado para él, por eso cuando su primera obra fue representada en el teatro en 1920 O’Neill se volvió famoso automáticamente; cabe señalar que por esa primera pieza, que fue «Más allá del horizonte», recibió el Premio Pullitzer. Premio que recibiría también por «Anna Christie» (1922) y «Extraño interludio» (1928).

O’Neill y el alcohol

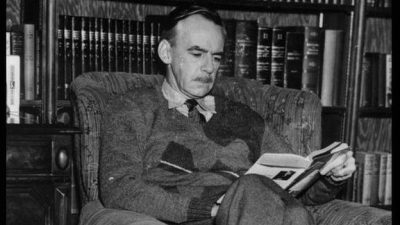

Una de las frases más famosas de O’Neill dice que hay que estar siempre bebiendo. Lo que a simple vista puede parecer una apología del alcoholismo va mucho más allá de eso. Lo que O’Neill propone es que nos dejemos llevar por la situación, que nos embriaguemos de poesía, de virtud, de vida, de vino; porque es la única forma de soportar esta vida. En su caso, cumplió a raja tabla esta sentencia. No sólo se embriagó de poesía y relaciones sino también de alcohol, llegando a establecer con la bebida una relación estrecha que le costaría la vida.

Los dolorosos reveses de la vida no cesaron cuando O’Neill se hubo recuperado de la infancia (si fuera cierto que finalmente consiguió hacerlo). A lo largo de su vida múltiples situaciones lo voltearon y lo pusieron de cara a ese mismo dolor solitario de la niñez. Y cuando le detectaron la enfermedad de Parkinson ya estaba tan vapuleado que no pudo hacerle frente con entereza y se abandonó al alcohol con más vehemencia que nunca. Los temblores en las manos le impedían escribir y aunque intentó hacerlo dictando sus ideas a otra persona, no consiguió expresarse de ese modo.

O’Neill murió solo en una habitación del Sheraton de Boston cuando tenía 65 años. Acaso sin saber realmente lo mucho que había aportado para el mundo del teatro. Ni el abandono infantil ni el Parkinson han podido, sin embargo, borrar su huella. Si acaso sirviera de algo tanto sufrimiento, en O’Neill podría decirse que ha dado valiosos frutos.

Si les ha interesado este artículo, los invito a leer entregas anteriores del ciclo en las que escribí sobre Jack Kerouac, Shirley Jackson, Jean Stafford, Elizabeth Bishop, Oscar Wilde y muchos más.

Debes estar registrad@ para poder comentar. Inicia sesión o Regístrate.