Los libros se construyen de imágenes y melodías que se marcaron a fuego en nuestra mente. Colores de un recuerdo que desearíamos traer de vuelta para entenderlo. Sonidos de una época que se nos fue antes de que pudiéramos comprenderla. Aromas de lo que olía a cotidiano y ahora parece tan inabarcable.

Los libros se construyen de imágenes y melodías que se marcaron a fuego en nuestra mente. Colores de un recuerdo que desearíamos traer de vuelta para entenderlo. Sonidos de una época que se nos fue antes de que pudiéramos comprenderla. Aromas de lo que olía a cotidiano y ahora parece tan inabarcable.

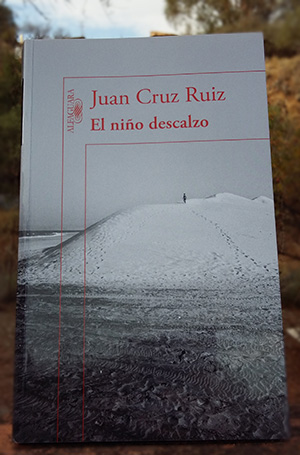

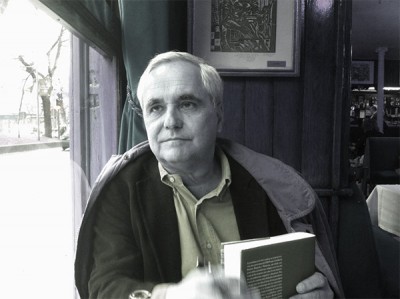

«El niño descalzo» de Juan Cruz Ruiz (Alfaguara) parte de una imagen contundente: una niña que llora a mares ante un abuelo incapaz de calmarla y que la mira con cierto terror. A raíz de esa foto se va desanudando la infancia de esa niña (Eva), la de su padre (Juan Cruz) y la del nieto (Oliver). Primero Juan Cruz se detiene en su propia infancia con cierta obsesión para intentar comprenderla, para sentir la tierra seca bajo los pies como el resto de los niños del barrio, él que fue un niño descalzo con zapatos. Más tarde, aparece Eva, una niña que crece y a la que su padre se sienta a escribirle, sin saber cómo comenzar, por qué hueco de la vida. Finalmente, Oliver, ese niño que permite la revisión de las infancias anteriores.

Los buenos libros se construyen de imágenes y se vinculan irremediablemente a estados de ánimo. Al leer esta nueva lectura de Juan Cruz Ruiz volví instantáneamente a «Ojalá octubre», a la melancolía de una época (cuando leí ese libro) que a su vez me llevó a otra aún más lejana (la infancia). «El niño descalzo» funciona como una fantástica segunda parte de aquel que, desde mi punto de vista, es una de las grandes obras que intentan poner en palabras la infancia y que construyen arquetipos literarios que permanecen a lo largo del tiempo.

A través de este libro un abuelo (el propio Juan Cruz) se dirige a su nieto para contarle qué ha pasado cuando él no estaba. Respondiendo de una forma indirecta a todas esas preguntas qué él mismo se hizo y que intuye también rondarán la mente del pequeño: cuáles y por qué son los miedos de su abuelo, los de su madre, los que aturden a los adultos que le rodean. Intentando crear desde las palabras un lazo indeleble que alargue su vida y le ofrezca al niño la posibilidad de mirarse en los ojos de su abuelo, de su bisabuelo, de una tierra lejana (Tenerife) en una ciudad cercana (Madrid), en un pueblo anglosajón (Bath), Juan Cruz se aventura en un libro que podría entenderse como un camino de ida y vuelta hacia las tres infancias como si fuese una larga y amorosa caricia.

Los extremos de la vida

«El niño descalzo» es mucho más que una extensa carta y un libro de memorias; es una mirada a las experiencias de la vida que nos llevaron a convertirnos en los adultos que somos: esas imágenes que se marcaron a fuego en nuestra psique. Donde adquieren sonido esos silencios familiares tan devastadores y se manifiesta de forma contundente lo incomprensible que resulta cuando uno es niño el idioma de los adultos y lo necesario que se vuelve aquello cuando llegamos a una cierta edad.

Es así mismo un canto a esa vida que si no se da se desperdicia, a esas pasiones que pueden más que lo que nosotros comprendemos de ellas. Un homenaje al periodismo, a la verdadera labor del periodista y a la necesidad de creer que aún no está todo perdido.

A un extremo de la vida, la risa, las palabras de amor que se quedan pegadas a fuego en nuestro piel, las experiencias felices que podemos recorrer con la memoria, e incluso que podemos resucitar en nosotros visitando esos lugares donde alguna vez fuimos felices o al mirar la felicidad en los seres que amamos. Al otro lado, la muerte, la pérdida, la desolación, las decisiones que nos van aislando. La existencia de esos dos extremos en la memoria de quien escribe son sin duda las responsables de que exista la literatura; porque si no hay constancia de lo que se ha perdido, entonces no hay razón para echar de menos. Y son ellas también las dos pulsiones que se ciñen de un extremo y del otro de esta obra magnífica, que perfectamente podría leerse como continuidad de «Ojala octubre».

Escribir es atreverse a recordar dónde comenzó el silencio, dice Juan Cruz. Y narra con una ternura y una desolación espeluznante el día en que su madre calló para siempre, en que se apagó su voz, su risa, su presencia que fue vital en la infancia y que continúa siéndolo en la memoria. Y parece su escritura una forma irrevocable de seguir, pese a la pérdida, aunque ya no haya a dónde volver, a qué aferrarse.

Así como el periodismo fue un oficio que se adhirió a sus sentidos y al que «se entregó con la inconsciencia de un niño», la ficción le sirvió para explorar sus senderos más fangosos en busca de la infancia perdida, con el deseo de atajar la risa del niño que se ha ido. Porque volver a la infancia es recordar lo que la vida era entonces, un espacio sin meta, donde el tiempo no pasaba, donde todo existía y existiría por siempre; un tiempo en el que podíamos contar a todos nuestros seres queridos sin sentir el aguijón que señala la ausencia. Y sobre todo esto le escribe Juan Cruz a su nieto y le entrega una sentencia directa que, en cierta forma, podría resumir el objetivo que lo llevó a sentarse a escribir este libro: dejarle una enseñanza que le valga para la vida, una enseñanza escrita, sellada para el futuro, para que el nieto siempre tenga esa mano-rama a la que dirigirse.

Y más adelante, le dirá:

Una guía de lecturas

«El niño descalzo» es también un laberinto lleno de libros. Grandes obras de la literatura, a modo de carteles luminosos, van señalando el camino por el que se abren las ideas y las emociones del periodista y del narrador que se esconde en este texto. Hay quienes dicen que somos lo que hemos leído, pero más preciso sería decir que somos lo que esos libros han dejado en nosotros: universos en blanco que se mezclan con el nuestro y lo riegan de nuevas emociones. Las lecturas de este abuelo van marcando el paso del tiempo y aspiran a colaborar con el crecimiento personal del nieto. Viajamos en estas páginas a través de nombres ineludibles, que se cruzaron en la vida de Juan Cruz y la cambiaron de alguna forma. Rozamos esos días en los que ciertas palabras tuvieron su primera vez, y nos encontramos con el Juan Cruz lector que las devoró y les puso un color determinado, una sensación particular.

John Huston, Ces Nooteboom, Guillermo Cabrera Infante, Hames Salter, Unamuno, Camus, Fitzgerald, Cortázar, Pamuk, Hierro, son algunos de los grandes nombres que aparecen en «El niño descalzo». A modo de recomendaciones literarias, el autor va dejando caer esos nombres bajo títulos imprescindibles para aquellos que deseen explorar la veta filosófica y emocional de la literatura. Sin duda, por las lecturas de una persona se pueden conocer sus necesidades emocionales: en el caso de Juan Cruz parece haber una intensa necesidad de conocer a la humanidad, y reflexionar en torno a la forma en la que las experiencias nos van marcando en la vida. «El gran Gatsby», «Los versos del capitán», «Los muertos» son algunos de los títulos que empapan estas páginas y que se van mezclando con las experiencias que el abuelo narra a su nieto.

Memorizar el pasado en la poesía

La escritura se manifiesta en este libro como una batalla constante contra el dolor y la incomprensión de la infancia. El mismo cuchillo que rompiera con la armonía familiar en «Ojalá octubre» se asoma en este nuevo libro de Juan Cruz y se manifiesta como uno de los responsables de su escritura. Mientras el escritor intenta explicarle a su nieto los vértices dolorosos de la vida, los recuerdos afloran como baldazos de agua, y le inundan los ojos y la escritura. Y ese mismo cuchillo corta la escritura con el dolor y la soledad de la infancia.

Pero «El niño descalzo» es también una ventana por la que se cuela la esperanza de la mano de una de las palabras más bellas del lenguaje canario: ajolá. Un libro que nos invita a viajar para comprender que las posibilidades que nos esperan afuera pueden ser siempre un motivo rotundo para darnos esperanza en medio de la zozobra.

Recuperar la propia memoria a partir de la correspondencia con una hija a la que echa mucho de menos o con un nieto que apenas abre los ojos y con el que desearía quedarse siempre, ese es el desafío de quien narra aquí. Con la esperanza de comprender el desgarro de su propio padre frente al llanto de su hija pequeña o el silencio de su madre, Juan Cruz Ruiz nos regala una obra llena de poesía, por lo tanto, de heridas. Porque «la poesía era eso, arañazos», dice. Pero no se queda en el martirio, se postula contra la violencia, porque todavía no puede comprender aquella que sufrió de pequeño, y a favor de una vida donde la actitud fundamental sea ir al encuentro con los otros y afrontar las pasiones con responsabilidad y con el asombro de la infancia. Ese es el verdadero legado para Oliver.

Escribimos para recordar pero también porque nos resistimos a afrontar el paso del tiempo. Porque no comprendemos la violencia pero tampoco sabemos qué hacer con aquellas imágenes que nos trepan como insectos y van carcomiéndonos por dentro. Escribimos, como quien se aferra a lo último que queda del navío, aunque sabe que esa madera no le recuperará el barco.

De algún modo, como en esos versos de Daniel Reguera que le fascinan, Juan Cruz ha conseguido volverse luz, transformando su memoria en un libro que traspasa los límites de la vida privada de una familia y se abre paso en las experiencias de todos los lectores. Extranjeros, o no. Escritores, o no. Vivos, o no. Porque para eso existe la literatura: para iluminar este mundo oscuro y permitir que los que no están se queden aquí, en una hoja, como en las fotografías, para siempre.

¡Lean «El niño descalzo», penetren en este universo lleno de sol y de ternura, y hagan durar aquello que no dura nada! Ajolá que este libro los transporte a la infancia y les atraviese como ha hecho conmigo.

***

El niño descalzo

El niño descalzo

Juan Cruz Ruiz

Editorial Alfaguara, 2015

ISBN: 978-84-204-0911-5

300 páginas

18,90 €

***

Comentarios1

Qué bien pinta esta historia de Juan Cruz. Qué haríamos sin tus fantásticas reseñas 😉 Un abrazo, Tes.

¿Y qué haría yo sin lectores como tú, Rapsódico? Creo que te va a encantar este libro 😉

Un abrazote.

Debes estar registrad@ para poder comentar. Inicia sesión o Regístrate.