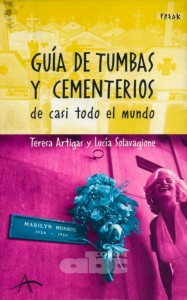

Estaba ya muy avanzada la noche cuando empecé a leer el libro Guía de tumbas y cementerios.

Estaba ya muy avanzada la noche cuando empecé a leer el libro Guía de tumbas y cementerios.

Y se me reveló la muerte.

Y se me reveló la vida.

Existen escritores cuya obra gira en torno a la muerte. Puede parecer una exageración decirlo, pero hay varios estudios críticos que confirman la veracidad de mis palabras.

El fin de la vida, de la materia humana, la vulgaridad de la existencia que encuentra expresiones ruidosas y huecas en los hombres pertenecientes a la plebe, la neurosis, la esquizofrenia, todo ello va despertando un sentir especial en el alma de los escritores.

De los más «sensibles», por así decirlo.

El lector se preguntará si hay escritores sensibles y no sensibles. Pues yo solo puedo responder que existe esa casta de escritores que son producto de su propia personalidad marcada por una sensibilidad extrema que los hace sufrir. Esa misma sensibilidad los hace tomar conciencia de un mundo donde la levedad de la vida marca la tragedia de los días que pasan.

El prolífico escritor español Juan Ramón Jiménez, en 1950, sufre una intensa depresión nerviosa, que es consecuencia de su condición de exiliado y de su titánica labor literaria. Se ve, pues, obligado a internarse en varios hospitales de Washington, y en el Johns Hopkins Hospital de Baltimore. Ese estado de ánimo suyo lo ha llevado acaso a pensar recurrentemente en la muerte. Ironía de las ironías, estando en ese tiempo desgarrador de su existencia, escribe un bello poema que pronto acapara el gusto de los lectores y que dice, en uno de sus versos: «Y yo me iré… / Y se quedarán los pájaros cantando».

En su epitafio se lee el hermoso verso: «Y cuando me vaya quedarán los pájaros cantando…».

De Lord Byron, que era un gran versificador, se conoce que una noche tormentosa, en una casona de las afueras de Ginebra, se había reunido con algunos amigos; para ir matando el tiempo se entretenían leyendo cuentos de terror. Lord Byron desafió a los aburridos presentes con una apuesta: cada uno debía escribir una historia de terror, y la más excedida sería la victoriosa de aquella noche de insomnes. Mary Shelley (1797-1851), de tan solo veintiún años, decidió escribir su obra basándose en una pesadilla, en un mal sueño que había tenido. Nadie la superó.

Surgió de esa manera una obra maestra, que ninguno pudo superar en terror y que, por lo tanto, se llevó toda la admiración. Se trataba de Frankenstein o El moderno Prometeo.

Lord Byron sí que era un escritor especial.

Pendiente de la fidelidad de su perro, Boatswain, y siendo, como era, un individuo de sensibilidad especial, también quiso traspasar la realidad como Mary Shelley, pues manifestó su ferviente deseo de ser enterrado, en el día de su muerte, con su amada mascota. Sin embargo, eso no pudo ser, pues sus familiares se negaron rotundamente a tal deseo, y el poeta fue enterrado junto a sus ilustres antepasados en la iglesia de Hucknall.

De cualquier manera, Boatswain se hizo merecedor de un epitafio digno de honor, escrito por Cam Hobhouse:

«Aquí yacen los restos de un ser que poseyó la belleza sin vanidad, la fuerza sin insolencia, el valor sin la ferocidad y todas las virtudes de un hombre sin vicios».

Fue escrito por alguien en la tumba de Julio Cortázar, autor de Rayuela, Bestiario, Todos los fuegos, el fuego, Final de juego e Historia de cronopios y de famas la siguiente leyenda: «Aquí yace el cronopio mayor».

Un poeta romántico inglés, John Keats, mandó escribir en su tumba un epitafio que muestra el vacío de la humanidad y la inútil veleidad del alma:

«Aquí yace alguien cuyo nombre se escribió en el agua».

El mismo Molière, el gran escritor de comedias, que tomó la vida como modelo o arquetipo de ilusiones efímeras, risas de la concurrencia, y aplausos al caer el telón, tiene un epitafio a su medida en su tumba. Por cierto, las palabras allí escritas hacen honor a su genialidad:

«Aquí yace Molière, el rey de los actores. En estos momentos hace de muerto y de verdad que lo hace bien».

Desparejos, honrados, deshonrados, ricos y pobres, alegres y amargados, gloriosos y fracasados, famosos y desconocidos, todos conformamos un conjunto que merece un tratamiento o un final que nos deje en «igualdad de condiciones». Me estoy refiriendo a la paridad. Al acto de justicia de la muerte.

El inefable Francisco de Quevedo, sonetista del Siglo de Oro de España, eligió para su epitafio un razonamiento irrefutable:

«Qué mudos pasos traes, ¡oh! muerte fría, pues con callados pies todo lo igualas».

Son numerosos los escritores y poetas que fantasean con la muerte.

Es más, el hecho de morir, de dejar de pertenecer al universo rugiente, de cerrar para siempre los ojos a la contemplación de las estrellas en el oscuro género del cielo, es el verso que cabalga, a menudo, en los alejandrinos y en los endecasílabos.

Por esa razón no es de extrañar las formulaciones, epitafios y leyendas que gestan los artistas cuando se encuentran frente al hecho irremediable de su propio fin.

La poetisa Alfonsina Storni fue una de las poetisas más importantes del movimiento posmodernista iberoamericano. Se suicidó internándose en el mar.

Se hizo un monumento a Alfonsina en las proximidades del sitio en donde la escritora se quitó la vida el 25 de octubre de 1938. El sencillo monumento recordatorio es obra del reconocido escultor Luis Perlotti (1942).

De cara siempre, eternamente al mar, la figura tallada en la piedra está acompañada de los versos del poema «Dolor». La poetisa envió un poema a un periódico antes de consumar su drástica determinación. La poesía de marras se llama «Voy a dormir».

La escritora Virginia Woolf, autora de Orlando, Un cuarto propio, La señora Dalloway y otras obras que son muestras indiscutibles de su talento y de su capacidad para el desarrollo de una nueva técnica narrativa, se quitó la vida. En uno de los episodios de una enfermedad mental que había obligado a hospitalizarla en varias ocasiones a lo largo de su existencia, el 28 de marzo de 1941 desapareció de su casa de campo. Lástima de lástimas, su cuerpo frágil fue encontrado en el río Ouse.

Su valiente epitafio reza lo siguiente:

«¡EN CONTRA TUYA VOLARÉ CON MI CUERPO INVENCIBLE E INAMOVIBLE, ¡OH MUERTE!».

El poeta chileno Vicente Huidobro también pensó, y muy tristemente, por cierto, en su epitafio. El contenido revela un mensaje tan elegante como trágico:

«AQUÍ YACE EL POETA VICENTE HUIDOBRO. ABRID SU TUMBA. DEBAJO DE SU TUMBA SE VE EL MAR».

A propósito de tumba, la suya se encuentra en el balneario de Cartagena, en Chile.

Ofrendario

A Anselmita

Perdona, señora: la culpa no tiene

la alondra que canta, la tiene la aurora:

tú tienes la culpa: a este que viene

trayéndote estrofas, perdona, señora.

Ya antes te he visto tras sueño lejano

y anoche en el teatro con fe y devoción

tomaba señora, con mi propia mano,

para que no caiga de mí, el corazón.

Ilusoria y blanca del auto al bajarte

talmente fingías una joven diosa…

Crujió mi mejilla de ansias de doblarse:

era que pasabas, astral, luminosa.

Con aire de cisne que boga en un lago

pasaste gallarda, princesa u ondina,

tus ojos tenían visiones de mago

bajo tu sedosa pestaña divina.

¿Juntó Geometría, la nieve y el lirio,

para hacerte el cuerpo, y un poco de aurora ?

Serpentino cuerpo de perfume asirio,

¡bendito mil veces! Perdona, señora.

Ya daban las doce, yo creí temprano,

tú nada sabías de mi devoción:

tomaba, señora, con mi propia mano,

para que no caiga de mí, el corazón.

Manuel Ortiz Guerrero

Asunción, octubre de 1915

Comentarios1

Excelente escrito. Felicitaciones

Rafael.-

Debes estar registrad@ para poder comentar. Inicia sesión o Regístrate.